|

| 小網代 森と干潟つうしん バックナンバー |

期日:2012年8月4日(土)晴れ

期日:2012年8月4日(土)晴れ

「つながる命、アカテガニの放仔」の観察を目的として行われました。

横浜では大雨、三崎口へ着く頃には快晴となってきた。日が落ちると適当に湿度があり涼しくて最高の観察会となった。期待されたカニの数も多く、とくに初めて参加の皆さんは小さな自然の営みに大きな感動を味わい、ほんとに来てよかったと喜んでくれました。

この日のNPO法人小網代野外活動調整会議の実施報告から引用すると、

カニパト参加者22名、観察会参加者計29名。

大潮 月齢15.9 日没18時42分 満潮18時29分 潮位156センチ

放仔ピーク19時05分

三崎口駅集合16時-19時30分現地観察会終了

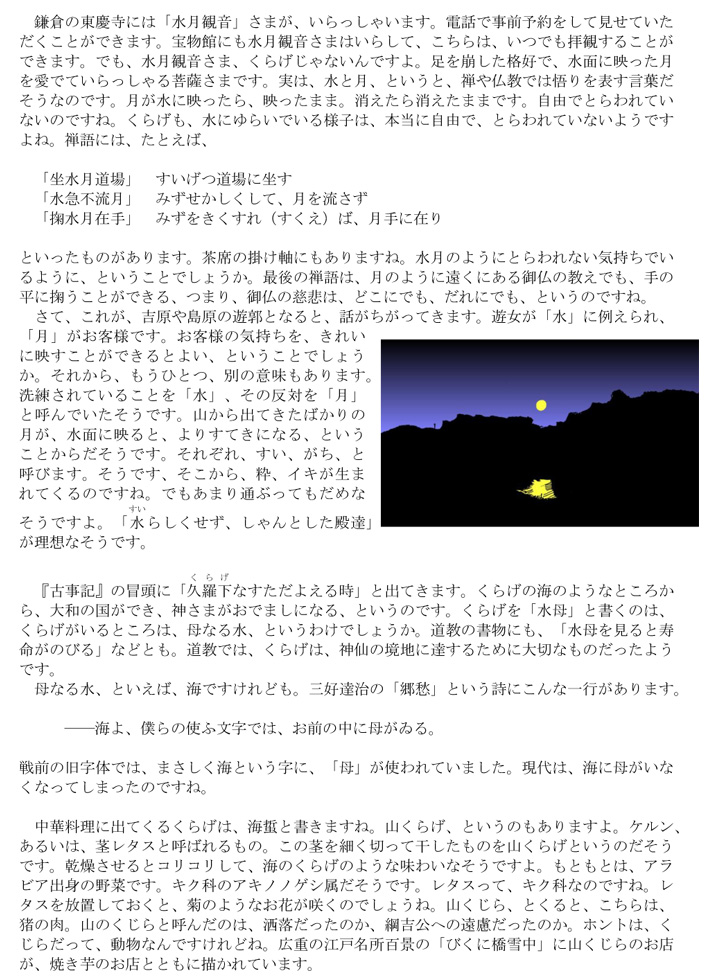

ボラが時々飛び跳ねる大潮の海面すれすれに、カワセミが飛翔して行くお馴染みの風景である。夕焼け空にはアオサギが集団飛行して暗い東の空へ飛んで行った。

ボラが時々飛び跳ねる大潮の海面すれすれに、カワセミが飛翔して行くお馴染みの風景である。夕焼け空にはアオサギが集団飛行して暗い東の空へ飛んで行った。

観察会が終わり、帰路へ付く頃には金メダル風に輝く丸い大きなお月さまがのっそりと姿を現す。なぜ、月は地表に近いと大きく見えるのでしょうか。

カラスウリの開花を探す、ツルは確認できたが花は分からない。暗い白髭の裏道から望む星空、柄杓を立てたような北斗七星を確認できてじつに幸せでした。

また、総会の議事終了後、引き続いて各スタッフから小網代の森と干潟への熱い思い、NPO法人小網代野外活動調整会議への活動支援、守る会の今後の役割・仕事など、今年1年の活動に対する抱負について固い決意表明がありました。

また、総会の議事終了後、引き続いて各スタッフから小網代の森と干潟への熱い思い、NPO法人小網代野外活動調整会議への活動支援、守る会の今後の役割・仕事など、今年1年の活動に対する抱負について固い決意表明がありました。

先般、NPO法人小網代野外活動調整会議は《平成24年緑化推進運動功労者内閣総理大臣賞を受賞し、それと合わせて《奇跡の自然〜三浦半島小網代の谷を「流域思考」で守る》の出版がありました。

小網代の森は、浦の川の集水域70haと河口干潟、その先海となって小網代湾が広がっていますが、もっと言ってしまうとあれ全体が拡大流域生態系(リアスの谷)を形成しているので、ここ全体をいい形で保全地域にするというのが当初からの狙いでした。

森の部分については2010年2月に、県により保全に必要な用地の取得が完了しました。干潟は今現在何の保全もされていません。海に至ってもさらに保全されていない。森と干潟と海がセットで保全をされないとアカテガニが住める森の保全が終了したことにはならない。そこでまだ仕事が終わっていないという認識をしないといけない。

我々がここで、高齢で何もしなくなったとしたら、誰が守るのか? 多分近くのいくつかの企業があそこの自然を自分たちが生きるプロモーションとして使うとなって干潟は守られると思っています。

なんでそう思うかというと、今、企業を取り巻く景色が変わっていて、まっとうな企業はこうしたことをやらないと前に行けないのです。

去年なかったことで今年あることの一つのその事例として【トヨタ自動車のハイブリッドカー「AQUA」アクア】の発売戦略の取り組みがあります。この関連で先般、2日間北上川に出かけてきました。アクアは<水>という意味なのでそれにちなんで、全国規模で地元のメディアと協力して、水をテーマに自然環境を保護・保全する地域社会貢献活動プロジェクトが実施(3年間)されていて、たとえば東京、神奈川では"みんなの鶴見川流域再生プロジェクト"具体的には川沿いの植樹、下刈り、川辺の掃除、貴重な生き物を守るなど各エリアにあった内容で実施されています。要するに宣伝費の一部をこうした市民運動の応援分野に廻していると変わってきたわけです。

この他『電通』関連では北上川の流域思考による自然再生、『東芝』自社の敷地、全社員を対象にしたユズ苗・アゲハのプロジェクト、また、生きがい保全としてのハマカンゾウの育成、キリンビールも同じような動きがある、など企業のプロモーションの内容が持続可能な経営に重点がおかれるようシフトがかわってきています。

ところで、小網代の干潟の保全については、「ラムサール条約地」にしていきましょうとアドバルンを上げています。

その面積は、小網代の干潟3ha、あと数年で回復するであろう内陸の淡水湿地3ha、そして寺田倉庫から桟橋周辺の亜潮間帯湿地の全体では10haになるはずです。

それでは今すぐ、小網代干潟が登録できるか? それはできません。現状では環境省の考えが一部の学者の考えにもとづいているからです。

今はこの条約地は国際的にみて意味(渡り鳥にとって)のある湿地となって、ほとんどが巨大な湿地が指定されています。ただ、今後10年先、場合によってはもう少し早くに環境省の考えが変わると思っています。随分前にラムサール条約地の候補に小網代は入っています。

そこで、いつかは別として、重要な湿地としてその内容がなければ守りようがないわけですが、これから小網代の干潟を守るにあたって自慢の種の一つがアマモ場です。ところがこのアマモが昨年の3.11震災の時、干潟の海底がはぎとられ大被害を受けました。その後アマモの残存について何回か調査をしておりますが、数十株しか残っていない。その後全く回復していない。おそらく元に戻すには5〜10年はかかるでしょう。現在移植も検討している。

もう一つは、環境省が国際的に重要な干潟について、具体的には絶滅危惧種のことも重要視しているので、この点も指摘していかなければなりません。この点については現在小網代のスタッフの何人かが調査しています。

そうした中で、難しい懸案の一つが南方系のカニの取り扱い、サラサヤンマは健在、ゲンジボタルも数年後期待できそう、そしてアマモ場の復活など絶滅危惧種がまだ生き残っていることを実証できるようにしていきたい。また、河口周辺ではツバメが秋参集して渡っていく干潟になるかもしれない。

こうしてみると小網代の干潟は、干潟と亜潮間帯の生物多様性の観点から、こんな素晴らしい湿地は他にはありません。ここで、我々の進む方向が間違わなければきっと企業が応援してくれるでしょう。

以上のほか、難しいこととして地域とのかかわりの問題があります。一つは魚協との問題、地元自治会、学校との連携などありますが、ある程度、何回かのイベントを通じ地元の皆さんと仲良くやっていける見通しができてきました。4回目のココボラを県、三浦市、京急、マリンパーク、リビエラリゾート、小網代区などの協賛をいただいて実施予定です。ここに本日お集まりの小網代の森と干潟を守る会の関係の子供たちが大勢参加することを期待しています。

岸 由二著 : 柳瀬博一写真

岸 由二著 : 柳瀬博一写真

八坂書房

定価 1600円+税

小網代湾の湾奥部では潮が引いて干潟が現れると春と秋にシギ、チドリなどが食事しているのが見られます。

2012年2月の神奈川新聞に「微生物の膜 主食と解明、干潟のシギなど」という見出しで、干潟に飛来するシギやチドリが微生物を含む干潟の泥表面の膜「バイオフィルム」を主食にしていることを日本・英・カナダの共同チームが始めて解明したという記事が掲載されていました。

干潟の微小な珪藻(けいそう)類、渦(うず)鞭毛(べんもう)藻(そう)類、干潟表面の有機物(バイオフィルム)などを食べている生き物には飛来する水鳥の他に貝やカニなど多くの干潟に暮らす生き物がいます。

干潟に暮らす多くの二枚貝類は干潟表面の有機物を食べる堆積物(たいせきぶつ)食者と水中に浮遊するプランクトンや有機物を食べる懸濁物(けんだくぶつ)食者とが見られます。

この両者には明瞭な体制上の違いが見られます。懸濁物食者の二枚貝類(小網代の干潟ではオオノガイ、ソトオリガイ、マテガイなど)では水管が癒合する方向に分化し、そして長くなります。その一方で、唇弁(口の部分)は小さく、足が退化する傾向があります。大きくなるとより深く底質の中にもぐり、水管は丈夫な皮膜でおおわれ、殻のなかに収納できなくなります。

典型的な堆積物食者の二枚貝類(小網代の干潟ではユウシオガイ、ヒメシラトリなど)は遠くのほうにある餌までも集めるために長く、分離した水管を発達させています。

水管は細く、伸張性があり、足は大きくて活動的です。また唇弁(口の部分)は大きく、餌の粒子を選り分けて口の方に運ぶ特別な働きを持っています。

懸濁物食者も堆積物食者も入水管から取り入れた食物の食べ方は同じです。

糸鰓型の鰓(えら)をもつ懸濁物食者であるアコヤガイやホタテガイなどそして弁鰓型の鰓をもつ堆積物食者であるユウシオガイやサクラガイなどは水中のプランクトンや有機物の粒子、干潟表面の有機物を鰓で濾しとって食べています。鰓の表面には繊毛があり、繊毛の働きにより外套腔内の水流を起こし、鰓の表面で餌を捕らえています。餌は繊毛の働きで鰓の端にある食溝に集められて唇弁(口の部分)に運ばれます。

ニッコウガイ科(サクラガイ、ユウシオガイなど)の二枚貝では、底質の粒子サイズが減少するにつれて(より泥っぽい底質)、鰓の大きさと相対的に唇弁(口の部分)のサイズが増大することが知られています。しかし、懸濁物食と堆積物食という二つの摂食法は明確に区別できないことも解ってきています。ワスレイソシジミとサビシラトリの2種は、ごく近くで暮らしていますが、ワスレイソシジミは水管の先端に触手状の突起を持っており、小さい唇弁を持っています。サビシラトリは、より細い伸縮性の水管と、発達した唇弁を持っていて、典型的な堆積物食者としての体制を備えています。また、オオノガイは満潮時には懸濁物食ですが、潮が引いて水位が下がるにつれて周囲の表泥から食物粒子を吸い込む堆積物食にかわることが知られています。懸濁物食と堆積物食のいずれの摂食法も行うことができるようになることは干潟に暮らす二枚貝にとって有利です。

干潟の環境は場所によって非常に変化に富んでいます。砂と泥の割合は潮の流れや森からの土砂の流入によって大きく変化します。また森からの淡水の流入量、流入場所も大きく変わります。陽のよく当たる場所や当たらない場所もあります。このようなことから干潟の微小な藻類やデトリタスの種類、分布もたいへん変化に富んでいます。よく観察すると、小網代の干潟に暮らす二枚貝類もそれぞれ一番気に入った場所で暮らしていることがわかります。

サクラガイの受難の話

参考資料:貝類学、佐々木猛智、2010

干潟ベントス群集の機能と生存戦略―二枚貝を中心に―、秋山章男;遺伝,1985

サクラガイの受難、菊池泰二:自然、1980

| 7/1 | NPO法人小網代野外活動調整会議 ココボラ支援 |

| 7/14 | つうしんNo.124印刷・発送(横須賀市民活動サポートセンター) |

| 7/14 | スタッフ会議(横須賀市民活動サポートセンター) |

| 8/4 | 第110回自然観察&クリーン「つながる生命 アカテガニの放仔」 |

| 8/11 | 総会議案書準備。富士ゼロックス夏祭り参加準備 |

| 8/17 | 富士ゼロックス夏祭り参加。(於:海老名) |

| 8/26 | スタッフ会議(三浦市南下浦市民センター) |

| 8/26 | 第23回小網代の森と干潟を守る会総会 |

| 8/27 | 森の応援金30万円をかながわトラストみどり財団へ「小網代の森緑地保全のため」として寄付 |

皆様からお預かりした森の応援金をスタッフ会議・総会の承認を得て、今一番有効な使い道として「小網代の森緑地保全のため」として 30万円をかながわトラストみどり財団に8月27日寄付しました。 財団からは「小網代の森保全支援会費と合わせて、小網代の森保全のための自然再生活動に充てさせていただきます。大きな力となります。」といただいております。 引き続き皆様からの森の応援金を募らせていただきます。 「小さな一歩も集まって、大きな足跡に。」

※ 小網代の森と干潟を守る会はNPO法人小網代野外活動調整会議の活動を支援しています。

講 師:須藤伸三氏 別府史朗氏

講 師:須藤伸三氏 別府史朗氏

日 時:11月17日(土)10時 三崎口駅前集合

日 時:11月17日(土)10時 三崎口駅前集合

|

小網代 森と干潟つうしん NO.125 2012年9月8日発行 森も海も干潟も 奇跡の集水域生態系を未来の子どもたちへ |