|

| 小網代 森と干潟つうしん バックナンバー |

「小網代の森と干潟を守る会」のH24年活動方針の一つにラムサール条約湿地指定をめざす研修、啓発がありますが、今回はその趣旨を踏まえた定例観察会が9月29日に実施されました。

「小網代の森と干潟を守る会」のH24年活動方針の一つにラムサール条約湿地指定をめざす研修、啓発がありますが、今回はその趣旨を踏まえた定例観察会が9月29日に実施されました。

講師は、当会員で野鳥に詳しい須藤伸三、別府史朗の両氏です。

この日の参加者は、こじんまり12名でありましたが、秋の静かな小網代の干潟周辺で和やかな雰囲気の中で観察会の始まりです。

まずは、大蔵緑地で別府氏による資料を見ながらのラムサール条約とは?、日本の指定現況、指定された場合の規制・義務など全体の説明を聞いた。

何と言っても、参加者の興味の的は『ラムサール条約に指定された場合のメリット、デメリット』で、メリットとしては内外から注目[宣伝]されること、地域おこし、施設整備、環境教育の場として活用などが考えられ、特に大きなデメリットはないとのことでした。

日本の指定現況は46箇所、関東では谷津干潟、尾瀬、渡良瀬、奥日光となっている。小網代干潟が条約指定されるまでには気の遠くなるような話かもしれませんが、当守る会として「ラムサール条約指定地」にしていきましょうとアドバルンを掲げたからには、その方向で頑張っていきたいものです。

日本の指定現況は46箇所、関東では谷津干潟、尾瀬、渡良瀬、奥日光となっている。小網代干潟が条約指定されるまでには気の遠くなるような話かもしれませんが、当守る会として「ラムサール条約指定地」にしていきましょうとアドバルンを掲げたからには、その方向で頑張っていきたいものです。

早速、須藤、別府両講師のアドバイスを受け、各自自由に双眼鏡を覗きながら観察しました。途中、みんなが河口の石橋周辺に集合し、数羽のカワセミの見事な小魚をとる妙技に目を奪われ歓声が上がっていました。

また、最後に海岸線の簡単な清掃をしました。

ところで、当日は"どんな野鳥に出会ったの?"

次の30種類でした。

◆当日見られた野鳥リスト

| サギ類 | ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ |

| 猛禽類 | サシバ、トビ、チョウゲンボウ |

| 水 鳥 | カルガモ、イソシギ、ウミネコ、カワセミ、イソヒヨドリ キセキレイ、ハクセキレイ |

| 山野の鳥 | コジュケイ、キジバト、アオゲラ、ヒヨドリ、モズ、エナガ ウグイス、シジュウカラ、メジロ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ ハシボソガラス、ハシブトガラス |

| 季節的な鳥 | ツバメ、ヒバリ |

◆その他の生物

| 昆虫 | エンマコオロギ、ベニシジミ、ナツアカネ、ギンヤンマ、 ウスバキトンボ、ヤマトシジミ、クロアゲハ、ツユムシ、 キイロスズメバチ、オオシオカラトンボ、ナガサキアゲハ、 キボシゴマダラ、モンキアゲハ、アオスジアゲハ、オニヤンマ、 アブラゼミ、ツクツクボオシ |

| その他 | アカテガニ、ジョロウグモ、ナガコガネグモ |

11月17日午前10時、小雨結構と三崎口駅前を出発した。しっとりと湿った森の空気を楽しみながら尾根道を下り、アカテガニ広場に到着。ここで今日のテーマは干潟周辺で代表的な、12種の植物をみつけることと鈴木講師から発表された。10数種の植物だけをしっかり覚える、それを10回繰り返せば、100を超える植物を覚えることができると、お話をいただいた。

11月17日午前10時、小雨結構と三崎口駅前を出発した。しっとりと湿った森の空気を楽しみながら尾根道を下り、アカテガニ広場に到着。ここで今日のテーマは干潟周辺で代表的な、12種の植物をみつけることと鈴木講師から発表された。10数種の植物だけをしっかり覚える、それを10回繰り返せば、100を超える植物を覚えることができると、お話をいただいた。 「あんなところに置き物があったかな?」「あったような、無かったような?」「あなたが置いたんでしょ?」「いやいや、置いてません」

「目が動いた! 生きてるよ」、「もう一匹いる!」と情報は錯綜し、石をぶつけてみようかと小石を物色する人、枯れたササでつつこうと言う人、まさに上を下への大騒ぎで、もう大変!

「あんなところに置き物があったかな?」「あったような、無かったような?」「あなたが置いたんでしょ?」「いやいや、置いてません」

「目が動いた! 生きてるよ」、「もう一匹いる!」と情報は錯綜し、石をぶつけてみようかと小石を物色する人、枯れたササでつつこうと言う人、まさに上を下への大騒ぎで、もう大変!| 今日のテーマ植物 | その他に会えた植物 |

|---|---|

| 1. アイアシ(アシと似ているけど別属、 アシ原で微妙に棲み分けている) | ハマヒルガオ(枯草の中に緑の葉が鮮やか) アシ(ヨシ) |

| 2. シオクグ(アシ原の奥の水際) | ハマボッス(小さく縮こまって冬越し) |

| 3. トウオオバコ(気分は巨人の国のガリバー) | オオバコ(普通サイズ、ホッとする) |

| 4. ガマ、コガマ、ヒメガマ | タチツボスミレ(?) |

| 5. ハマカンゾウ(ほんの少しだけど会えた) | センニンソウ(花と実) |

| 6. ツリガネニンジン(咲き残りがカワイイ) | エノキ(天然物は味よし、香りよし、ウマシ!) |

| 7. ヒトモトススキ(ススキとは別種だそうな) | フキ、ツワブキ |

| 8. ナガボノテンツキ | ワルナスビ(どんな悪いことしたんだろ?) |

| 9. ママコノシリヌグイ(ほんとにイタイッ!から) | ハダカホオズキ(お正月飾りみたい) |

| 10. シロバナサクラタデ | ノコンギク |

| 11. ハチジョウナ(干潟へ降りる道に花ひとつ) | ビナンカズラ(実) |

| 12. カモノハシ | etc. etc. |

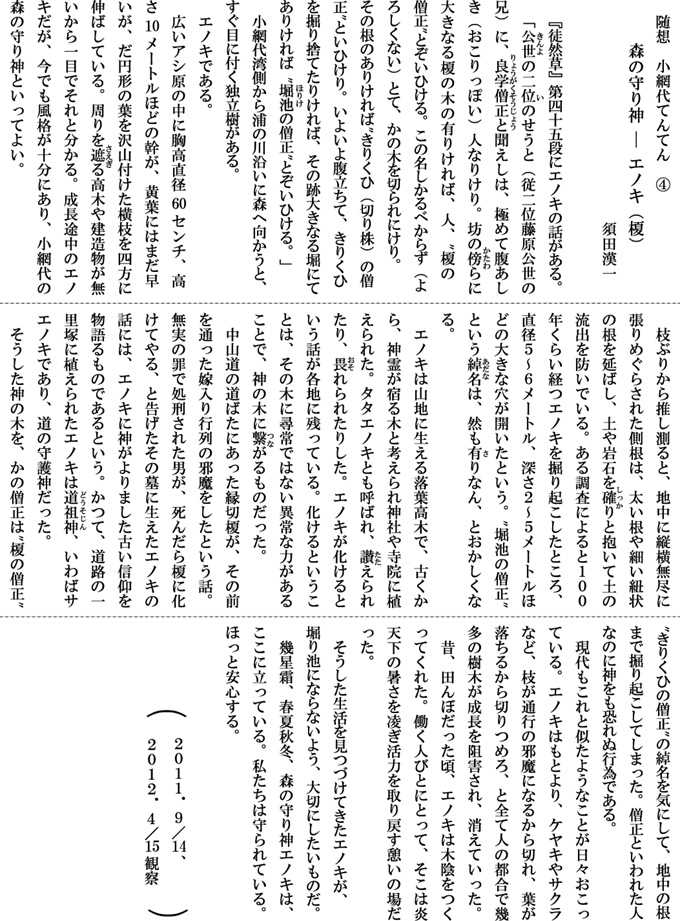

フジツボ類は体の周りを石灰質の殻で覆っています。本来は体の周りに8枚の板を持っています。

シロスジフジツボ(Fistulobalanus albicostatus (Pilsbry,1916))など干潟で見られるフジツボ科の仲間では1対の板が他の板とくっついてしまい6枚の板になっています。

シロスジフジツボ(Fistulobalanus albicostatus (Pilsbry,1916))など干潟で見られるフジツボ科の仲間では1対の板が他の板とくっついてしまい6枚の板になっています。

一番前の板が嘴板、両側に1対の側板、

側板の後ろの小さな1対が峰側板、

一番後方の1枚が峰板です。

フジツボ類では殻板の中心に殻の蓋があります。この蓋は2対あり、

前の大きな1対は楯板、

後ろの小さな1対は背板です。背板の形態は種の分類に使われ、距の湾入の大きさが重要です。

小網代湾の干潟の近くにもたくさんの種類のフジツボが暮らしています。

これまでにシロスジフジツボFistulobalanus albicostatus(Pilsbry,1916)、サンカクフジツボBalanus trigonus Darwin,1854、ヨーロッパフジツボAmphibalanus improvisus(Darwin,1854)、イワフジツボChthamalus challengeri Hoek,1883、などが見られています。

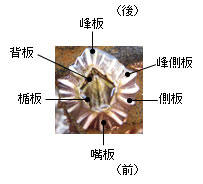

アマモ場近くの岩場のクロイソカイメンの中には殻長5ミリから6ミリの小形の少し変わったフジツボが暮らしています。

フジツボ亜目、ムカシフジツボ科、カイメンフジツボ亜科のケハダカイメンフジツボEuacasta dofleini (Kruger,1911)です。

フジツボの分類はチャールズ・ダーウィンの功績が大きく、小網代湾でも見られるサンカクフジツボBalanus trigonus Darwin,1854、ヨーロッパフジツボAmphibalanus improvisus(Darwin,1854)などダーウィンが研究して命名した種も多く、カイメンフジツボ類も(Acasta cyathus Darwin,1854など )たくさん研究しています。現在までカイメンフジツボ亜科は5属(Acasta 属、Euacasta属、 Archiacasta属、Neoacasta属、 Pectinoacasta属) 60種以上の記載があります。東南アジア、中国、日本にかけてはこれまでに30種以上が見つかっています。このフジツボの仲間はまだ良く研究されていないので、今後属レベルからの改訂があると思われます。

小網代ではケハダカイメンフジツボだけしか見ていませんが、日本には他にやはり本州中部太平洋岸以南に暮らすドングリカイメンフジツボ(Pectinoacasta pectinipes (Pilsbry,1912)も暮らしています。この殻はドングリ型で殻口が狭く、殻底がとがっています。ケハダカイメンフジツボと同様に尋常海綿類の中に棲んでいるので小網代でも見つかるかもしれません。関東地方の海岸ではクロイソカイメンHalichondria(Halichondria) okadai(Kadota,1922)、ダイダイイソカイメンHymeniacidon sinapium(de Laubenfels,1930)、ナミイソカイメンHalichondria(Halichondria) panacea(Pallas,1766)を調べたところ、クロイソカイメンにだけケハダカイメンフジツボが観察されています。小網代湾でもクロイソカイメンだけで見られます。そしてこのキプリス幼生はカイメンの組織片が存在するとその表面で付着変態することが判明しています。また上記の3種類のどのカイメン片にも着生を誘起する活性が確認されており、この着生誘起活性がカイメン由来の化学物質かそれともカイメン表面の特異的な物理的構造に由来するのかはこれからの課題のようです。

フジツボは英語の俗称では海のドングリ(sea acorn)と言われていると、岸先生が"ドングリと文明"という本の解説に書いています。小網代で見られるケハダカイメンフジツボを良く見るとドングリ(シイノミ)のような形をしています。イギリスの人はカイメンフジツボの形から海のドングリと言ったのでしょうか。それともイギリスの人はドングリが好きなのでしょうか?ちなみに、ギボシムシはドングリ虫(acorn worm)と言います。

フジツボは英語の俗称では海のドングリ(sea acorn)と言われていると、岸先生が"ドングリと文明"という本の解説に書いています。小網代で見られるケハダカイメンフジツボを良く見るとドングリ(シイノミ)のような形をしています。イギリスの人はカイメンフジツボの形から海のドングリと言ったのでしょうか。それともイギリスの人はドングリが好きなのでしょうか?ちなみに、ギボシムシはドングリ虫(acorn worm)と言います。

フジツボ類は卵からノープリウス幼生→ キプリス幼生→ 固着生活と一生を送ります。

カイメンフジツボの仲間には周殻にあるスリットやウインドウから宿主と物質的な相互作用を行っている可能性も示唆されています。カイメンフジツボ類はどうしてそしてどのようにしてカイメンの中で暮らすようになったのでしょうか。小網代湾に海のドングリが増えて、たくさんの海の豚が小網代湾を訪れるようなことになったら…。

小網代の海には楽しい生き物がまだまだたくさん暮らしています。

参考資料:うみうし通信、No.63(2009)、Sessile Organisms Vol.23 (2006)、Sessile Organisms Vol.25 (2008) 写真でわかる磯の生き物図鑑:今原幸光編著、トンボ出版、2011 フジツボ類の最新学:日本付着生物学会編、恒星社厚生閣、2006

河口の石橋へ場所を移したら正解、正解。期待通り、カワセミが上流側の右の岸辺の藪に、次の固体が左の岸辺の藪に。おや、こちらに茶色いお腹を見せて石の上に止まっている。カメラを向けていた方に写真はとれたか尋ねたら撮れなかったとのこと。残念。ここのカワセミの写真を元に今、凝っているふたつき陶器にカワセミの絵を描いている。一つは鈴木茂也さんの写真。もう一つは須藤伸三さんの写真。お腹の茶色を見せて、魚を見張っているカワセミの写真を見せてもらって今、作っているふたつき容器に描きいれたいと思ったのに・・・。

河口の石橋へ場所を移したら正解、正解。期待通り、カワセミが上流側の右の岸辺の藪に、次の固体が左の岸辺の藪に。おや、こちらに茶色いお腹を見せて石の上に止まっている。カメラを向けていた方に写真はとれたか尋ねたら撮れなかったとのこと。残念。ここのカワセミの写真を元に今、凝っているふたつき陶器にカワセミの絵を描いている。一つは鈴木茂也さんの写真。もう一つは須藤伸三さんの写真。お腹の茶色を見せて、魚を見張っているカワセミの写真を見せてもらって今、作っているふたつき容器に描きいれたいと思ったのに・・・。

不吉、縁起が悪い等忌まわしい花として嫌われてきましたが、最近では人里近くの田園風景を彩る季節の花としてすっかり有名になりました。

不吉、縁起が悪い等忌まわしい花として嫌われてきましたが、最近では人里近くの田園風景を彩る季節の花としてすっかり有名になりました。

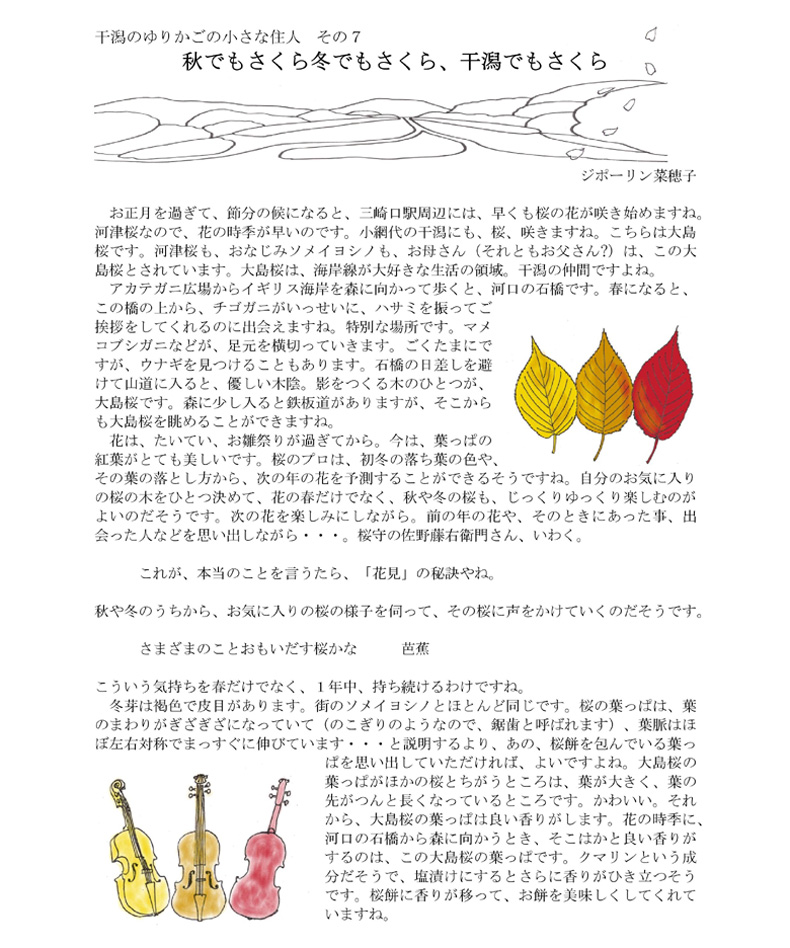

今回は来年のカニパトに向かって作ったかにのペンダントトップです。縦横2cmくらいの台の中にアカテガニをイメージした小さいかにが入っています。今度は深い海をイメージした台に赤いかにを載せたペンダントトップを作りたいと思っています。皆様のカニ放仔観察の感動を形にできたら幸いです。どんなものになるやら、作る本人も指まかせです。お楽しみに。

今回は来年のカニパトに向かって作ったかにのペンダントトップです。縦横2cmくらいの台の中にアカテガニをイメージした小さいかにが入っています。今度は深い海をイメージした台に赤いかにを載せたペンダントトップを作りたいと思っています。皆様のカニ放仔観察の感動を形にできたら幸いです。どんなものになるやら、作る本人も指まかせです。お楽しみに。

| 講師 | : | 慶応大学教授 岸 由二氏 |

| 日 時 | : | 2012年12月8日(土) 14時〜16時(開場13時30分) |

| 場 所 | : | 横須賀市自然・人文博物館(横須賀市深田台95) |

| 定 員 | : | 先着100名(事前申し込み制) |

| 内 容 | : | 近年の集中豪雨などの異常気象が生き物に与える影響や生き物環境・防災的な面から考える樹林地の適切な管理などについてご講演いただきます。 |

| 費 用 | : | 無料 |

| 申込方法 | : | 電話またはファックス、メールで 住所・氏名・年齢・電話番号・参加人数をお知らせください。 (定員になり次第締め切ります。) |

| お問合せ | : | 横須賀市環境政策部環境企画課 担当:自然環境担当 横須賀市小川町11番地 本館2号館6階 [郵便物:〒238-8550 環境企画課] 電話番号:046−822−8528 ファックス番号:046−821−1523 |

| 8/26 | スタッフ会議(三浦市南下浦市民センター) |

| 8/26 | 小網代の森と干潟を守る会 第2回総会 |

| 9/8 | 小網代 森と干潟つうしん No.125印刷・発行(横須賀市民活動サポートセンター) |

| 9/29 | 第111回自然観察&クリーン 「ラムサール条約と干潟の鳥」開催 |

| 9/29 | スタッフ会議(三浦市総合福祉センター) |

| 10/6 | NPO法人小網代野外活動調整会議 ココボラ支援 |

| 10/21 | NPO法人小網代野外活動調整会議 トラスト観察会支援 |

| 11/17 | 第112回自然観察&クリーン「小網代の干潟周辺の植物観察」開催 |

| 11/17 | スタッフ会議(三浦市総合福祉センター) |

| 2/23 | 海藻の観察 |

| 4/29 | 植物の観察 |

| 6/15 | 干潟のカニと貝 |

| 8月中 | アカテガニの放仔 |

| 10/12 | 鳥の観察 |

| 12/7 | 植物の観察 |

| 2月中 | 海藻の観察 |

| 会の活動費 | 浪本晴美様 須藤伸三様 佐藤春代・千夏・うらら様 関口広隆様 |

| 森の応援金 | 別府史朗様 藤澤浩子様 橋美千代様 山本述子様 |

| 以上の方からご寄付をいただきました、ありがとうございました | |

| 日 時: | 2013年2月9日(土)・10日(日)10:00〜16:00 |

| 場 所: | 横須賀市民活動サポートセンター(汐入駅すぐ) |

| 横須賀市内の市民活動を行っているグループの展示紹介、ステージ紹介、食べ物販売など、出展多数。当会では小網代関係の書籍、春の花の苗、陶製の花の香立て、その他いろいろ持っていく予定です。 お時間がとれましたら、是非お立ち寄りください。 | |

| 毎年早春の2月初旬から4月中旬にかけて三浦半島ではワカメ、ヒジキ漁が行われます。 海藻などの藻類は二酸化炭素を吸収しながら酸素を出して、沿岸の生態系で重要な役割も果たしています。また、磯に棲む多くの小さな生き物の命を支えています。早春の小網代ではさまざまな海藻とそこに棲む小さな生き物に出会えます。 |

|||

| 日 時 | : | 2013年2月23日(土)10時 三崎口駅前集合(小雨決行) |  |

| 講 師 | : | 小倉 雅實氏 | |

| 参加費 | : | 無料 | |

| 申し込み | : | 当日現地で受け付けします | |

| 持ち物 | : | 長靴、お弁当、飲み物、雨具、小さなお子さまは着替えもあると安心です (図鑑や虫眼鏡などの観察用具もあると楽しい) | |

| お問合せ | : | 046-889-0067(仲澤) | |

|

小網代 森と干潟つうしん NO.126 2012年12月1日発行 森も海も干潟も 奇跡の集水域生態系を未来の子どもたちへ |