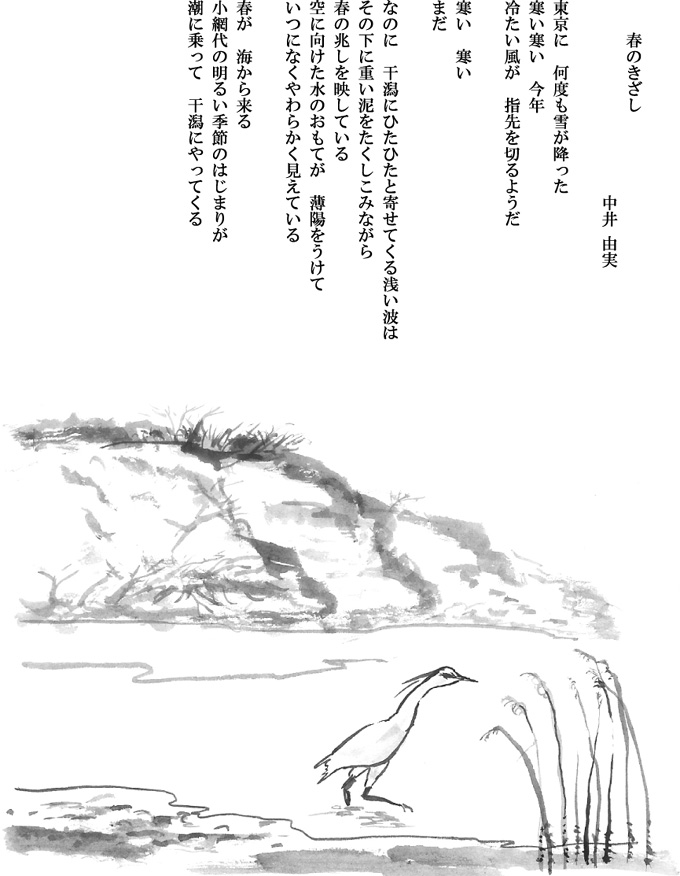

|

| 小網代 森と干潟つうしん バックナンバー |

普段は目にすることのない、海中の森について想像をめぐらせることができる絶好の機会と待ち望んだ、小網代干潟での海藻の観察会は、穏やかな日差しの中で2月23日に実施されました。

普段は目にすることのない、海中の森について想像をめぐらせることができる絶好の機会と待ち望んだ、小網代干潟での海藻の観察会は、穏やかな日差しの中で2月23日に実施されました。

長靴で干潟に入ると、浅い潮が全面を覆っていましたが、海藻を観察しながら、拾って歩くにはちょうどよく、濁りのない海水がとてもきれいでした。

いつもはあまり気に留めず見過ごしていた海藻ですが、講師の説明を聞きながら注意して観察すると、それぞれの種が海中で生活している様子が地上の森との比較で面白く想像できます。

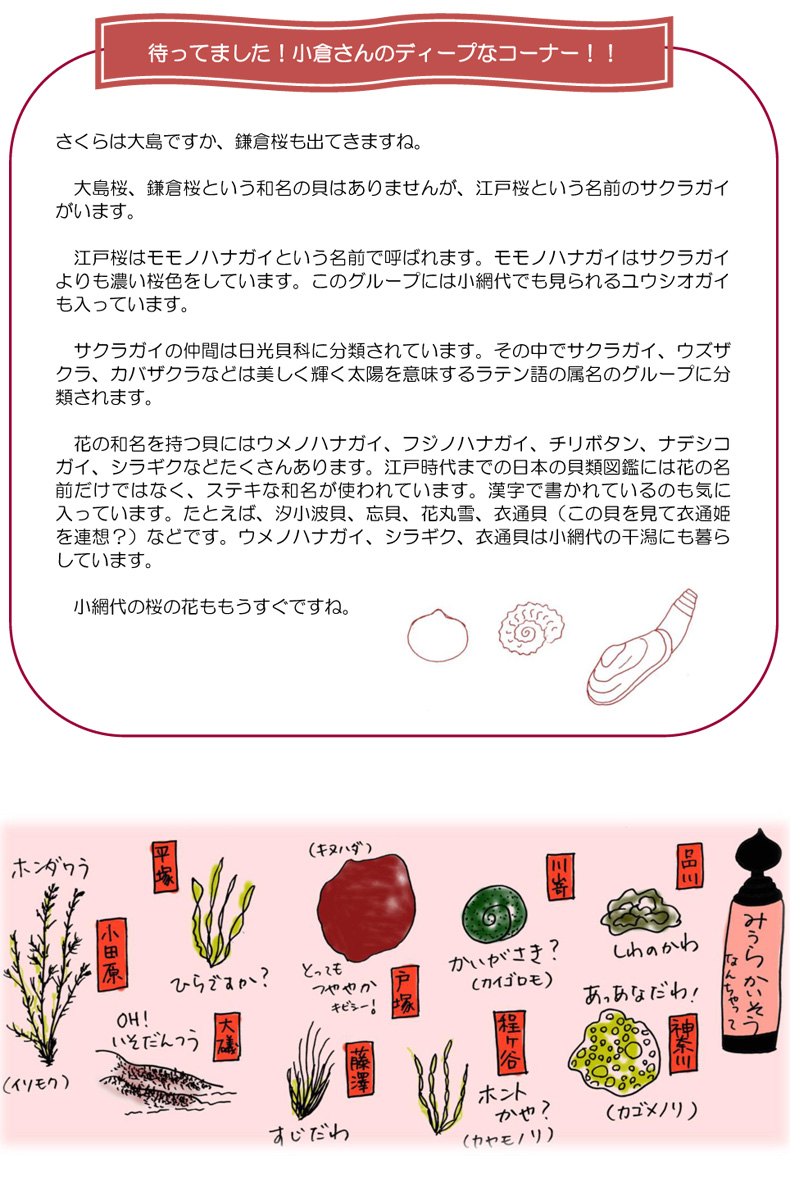

海中では、深さに応じて、太陽の光が虹の色に分解されて水にさえぎられるため、全部の光が届く浅いところでは、地上と同じ葉緑素を持つ緑色の緑藻類がそだち、深いところへは赤い光しか届かないため、紅藻類が育ちます。中間の深さでは褐色の色素を多く持つ褐藻類がというように、光の性質によって育つ藻類の体色に変化がみられます。

観察して面白かったのは、2センチくらいのマリモのような丸い緑色したものが浅い岩の上にところどころ群れているのですが、これは、スガイという巻貝で、その表面をカイゴロモという藻類が覆っているもので、他の貝にはつかない不思議な関係です。

(今日観察した海藻)

ワカメ、ヒジキ、カゴメノリ、フクロノリ、ヒラアオノリ、スジアオノリ、※ 観察会はNPO法人小網代野外活動調整会議と共催で実施し、アカテガニ広場や倉庫を使わせていただきました。

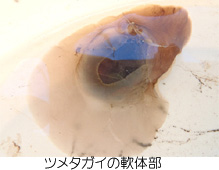

ツメタガイGlossaulax didyma (Roding,1798)は小網代の干潟でもよく見られる貝で、大きく潮が引いた日には干潟の表面を貝殻が見えないくらい大きく足(外套膜)を広げて這い回っているのに出会えます。春から初夏にかけて底のぬけたおわんを伏せたような形の卵嚢が干潟でたくさん見られます。この形から“砂茶碗”と呼ばれています。英語では“sand

collar”と呼ばれます。卵は砂粒をまぶした

ツメタガイGlossaulax didyma (Roding,1798)は小網代の干潟でもよく見られる貝で、大きく潮が引いた日には干潟の表面を貝殻が見えないくらい大きく足(外套膜)を広げて這い回っているのに出会えます。春から初夏にかけて底のぬけたおわんを伏せたような形の卵嚢が干潟でたくさん見られます。この形から“砂茶碗”と呼ばれています。英語では“sand

collar”と呼ばれます。卵は砂粒をまぶした 帯状の卵紐として生み出され、砂茶碗の内側の曲面は親貝の貝殻の外側の曲面と一致しています。砂茶碗はゼリー状物質で固められていて、厚さ1.3ミリから2.8ミリの中に直径520から580ミクロンの卵室が2層に配列し、卵嚢中には1から3個の直径270ミクロンの卵が入っています。したがって、1平方センチにおよそ200個の卵があることになります。この砂茶碗は約2週間でベリンジャー幼生が出てしまうと崩壊してしまいます。

帯状の卵紐として生み出され、砂茶碗の内側の曲面は親貝の貝殻の外側の曲面と一致しています。砂茶碗はゼリー状物質で固められていて、厚さ1.3ミリから2.8ミリの中に直径520から580ミクロンの卵室が2層に配列し、卵嚢中には1から3個の直径270ミクロンの卵が入っています。したがって、1平方センチにおよそ200個の卵があることになります。この砂茶碗は約2週間でベリンジャー幼生が出てしまうと崩壊してしまいます。

ツメタガイは干潟の砂泥中を這い回ってアサリや他の二枚貝、巻貝を食べる肉食性の貝です。干潟の泥の中を這い回って餌を探すので眼がありません。

ツメタガイは大きな足で二枚貝、巻貝を包み込んで貝殻に孔をあけて貝の中身だけを食べます。ツメタガイの仲間であるタマガイ科とアクキガイ科(イボニシなど)には口吻の先端に付属穿孔器官があり、この器官からの分泌物によって貝殻の石灰質を溶かし、歯舌を使って貝殻に孔を開けます。小網代の干潟にはツメタガイに食べられた貝殻がたくさん見られます。貝殻に開けられた孔をよく見ると、ツメタガイが開けた孔は放射線状に内側に向かって狭くなっているのがわかります。イボニシなどアクキガイ科の開けた孔は円筒形でどちらの貝が食べたのかは孔を見ればすぐにわかりますが、干潟の貝を食べるのはタマガイ科の貝のようです。

ツメタガイの貝殻をよく見ると貝殻の真ん中が開いているタイプ(臍孔が開く)と閉じているタイプ(臍孔が閉じる)が見られます。これは外洋の干潟に暮らす種類と内湾、内海性の干潟に暮らす種類の違いで、外洋に暮らしている閉じているタイプはホソヤツメタとして区別されています。ホソヤツメタは横須賀市の秋谷に住まわれた貝類研究者の細谷角次郎氏を記念して名づけられたものです。細谷氏のコレクションは横須賀市の博物館に収蔵されています。小網代の干潟では両方のタイプの貝殻を見ることができます。

*右側はツメタガイ、貝殻の裏側に広く孔が開いています。これが臍孔(さいこう)です。

*右側はツメタガイ、貝殻の裏側に広く孔が開いています。これが臍孔(さいこう)です。

*左側はホソヤツメタ、貝殻の裏側は臍孔を大きな臍滑層(さいかっそう)が覆います。

ツメタガイなどタマガイ科の貝は英語ではムーンスネイル(moon snail)と言い、ツメタガイが“Bladder moon snail ”でトミガイが“White

moon snail”です。

ツメタガイは煮付けやソテーにすると美味しく食べられるようです。昔から日本各地で食べられていたようで、日本でもツメタガイは各地方でさまざまな名前で呼ばれ、全国では100通り以上の方言があります。例えば東京湾の周辺部の千葉県あたりでは“イチゴ”、金沢八景、生麦あたりでは“ズベタ”、三浦郡あたりでは“マンジュウガイ”などです。

ツメタガイの仲間であるタマガイ科で小網代の干潟で見られる種にはツメタガイのほかにトミガイ、ホウシュノタマがあります。トミガイは“富貝”、ホウシュノタマは“宝珠の玉”とも書きます。中々良い名前が付いています。またこの仲間にはネズミガイ、ネコガイ、など面白い名前の貝もあります。これらの貝は相模湾の逗子、鎌倉海岸あたりでも見られます。また、ムーンスネイルに関連しては、

ツメタガイの仲間であるタマガイ科で小網代の干潟で見られる種にはツメタガイのほかにトミガイ、ホウシュノタマがあります。トミガイは“富貝”、ホウシュノタマは“宝珠の玉”とも書きます。中々良い名前が付いています。またこの仲間にはネズミガイ、ネコガイ、など面白い名前の貝もあります。これらの貝は相模湾の逗子、鎌倉海岸あたりでも見られます。また、ムーンスネイルに関連しては、 二枚貝にもツキガイ科(イセシラガイ、ウメノハナガイなど)というのがあり、ウメノハナガイは小網代の干潟でも見られます。さらに、ツキヒガイ(月日貝)というホタテガイと同じイタヤガイ科の貝は大きな円盤状で右殻が黄白色で左殻が深紅色できれいな貝です。ちょうど月と太陽のような貝なのでこの名前がついたようです。貝の博物館などでは必ず見られると思います。

二枚貝にもツキガイ科(イセシラガイ、ウメノハナガイなど)というのがあり、ウメノハナガイは小網代の干潟でも見られます。さらに、ツキヒガイ(月日貝)というホタテガイと同じイタヤガイ科の貝は大きな円盤状で右殻が黄白色で左殻が深紅色できれいな貝です。ちょうど月と太陽のような貝なのでこの名前がついたようです。貝の博物館などでは必ず見られると思います。

ツメタガイの仲間で最近海のブラックバスとして名前が良く出てくる貝にサキグロタマツメタという貝がいます。小網代ではまだ見ていませんが、全国的には問題になっています。東北地方では干潟の水温が2度くらいになる真冬でも動き回っているのですが、真夏には見られなくなるということなどから、この貝は中国や朝鮮半島からの輸入アサリに混入して入ってきたと考えられています。日本にも昔から有明海や瀬戸内海に分布していたのですが、大陸側の海域からの個体群と日本の個体群ではその生活習性に大きな違いがあるのでしょうか、外来の個体群は急速に分布を広げています。2011年3月11日の大震災後の調査結果が“サキグロタマツメタは地震ニモ、津波ニモ負ケズ”として貝類学会で発表されています。東北地方の干潟では密度は少し減少していますが、依然元気いっぱいであることが示唆されています。この貝は栄養卵依存型直接発生という日本に暮らす他のツメタガイ類とは異なった方法で子孫を増やしているので、サキグロタマツメタにアサリを食べられないようにするにはサキグロタマツメタのスナジャワンを回収することが効率的な駆除方法の一つです。しかし、干潟の絶滅危惧動物図鑑では絶滅危惧IAにランクされています。これは日本在来の個体群に対してのもので外来の個体群を早急に駆除しなければ日本在来の個体群が消滅してしまうということのようです。

小網代の干潟ではアサリやバカガイが少なくなったためかツメタガイも少なくなっています。

参考資料:貝類学、佐々木猛智、2010, 日本貝類方言集、川名興、1988, 海の貝50種、奥谷喬司、1985、海洋と生物、Vol.34,No.3,2012, 干潟の絶滅危惧動物図鑑、日本ベントス学会編、2012

もの凄い強風の吹いた平成13年2月16日に谷津干潟探鳥会が実施されました。参加者は小網代の森と干潟を守る会の仲間10人です。

もの凄い強風の吹いた平成13年2月16日に谷津干潟探鳥会が実施されました。参加者は小網代の森と干潟を守る会の仲間10人です。 当日、私達が確認した野鳥は次のとおり21種でしたが、やはり春秋の渡りの時が圧倒的に種類は多いようです。

当日、私達が確認した野鳥は次のとおり21種でしたが、やはり春秋の渡りの時が圧倒的に種類は多いようです。

かにのコレクションは20年に亘り いろいろな方からいただいたものです。中型コンテナーにぎっしり4箱あります。数えてはいないのですが、数千点はあると思います。その中でも、この大型のバッチャン焼きのかにのふたつき容器は、かにの姿を模したカニグッズの中でも一番大きく、ずっしりと立体的にできています。中でも花の模様飾りが特徴的です。バッチャン焼きの特徴のさわやかな赤、黄色、緑色で彩られたカニは美しく穏かな感じ、数あるカニコレクションの中でもピカ一のものです。

かにのコレクションは20年に亘り いろいろな方からいただいたものです。中型コンテナーにぎっしり4箱あります。数えてはいないのですが、数千点はあると思います。その中でも、この大型のバッチャン焼きのかにのふたつき容器は、かにの姿を模したカニグッズの中でも一番大きく、ずっしりと立体的にできています。中でも花の模様飾りが特徴的です。バッチャン焼きの特徴のさわやかな赤、黄色、緑色で彩られたカニは美しく穏かな感じ、数あるカニコレクションの中でもピカ一のものです。

| 12/1 | 小網代 森と干潟つうしんNo.126印刷・発送(横須賀市 市民活動サポートセンター) |

| 12/1 | スタッフ会議(横須賀市 市民活動サポートセンター) |

| 12/8 | 横須賀市 自然環境講演会参加 (岸由二氏講演:「樹林地の適切な維持管理」、於:横須賀市自然・人文博物館、)NPO法人小網代野外活動調整会議と共同で出展 |

| 12/16 | NPO法人小網代野外活動調整会議ボランティアウォーク支援 |

| 9/29 | スタッフ会議(三浦市総合福祉センター) |

| 10/6 | NPO法人小網代野外活動調整会議 ココボラ支援 |

| 10/21 | NPO法人小網代野外活動調整会議 トラスト観察会支援 |

| 1/20 | NPO法人小網代野外活動調整会議ボランティアウォーク支援 |

| 2/2 | きらら賞授賞式参加 |

| 2/9 | 多摩三浦丘陵シンポジウム NPO法人小網代野外活動調整会議と共同で出展 |

| 2/9-10 | のたろんフェア2013出展(横須賀市 市民活動サポートセンター) フリマスペースでの販売ご協力ありがとうございます。 |

| 2/16 | 谷津干潟探鳥会 |

| 2/17 | NPO法人小網代野外活動調整会議ボランティアウォーク支援 |

| 2/23 | 第113回自然観察&クリーン「小網代の早春の海藻と磯の生きもの」 |

| 会の活動費 | 須田漢一様 ミサゴ様 松本智之様 タイキ様 浪本晴美様 |

| 森の応援金 | ミサゴ様 松本智之様 小倉雅實様 高橋伸和様 宮本美織様 |

| 以上の方からご寄付をいただきました、ありがとうございました | |

センター内外の会場での催しにたくさんの方がみえてにぎやかでした。クイズに答えてスタンプを集めるスタンプラリーの参加者には、小網代の森のクイズに答えていただき、来春の森オープンを説明させていただきました。外人さんへのクイズ出題にはちょっとあせりました。

センター内外の会場での催しにたくさんの方がみえてにぎやかでした。クイズに答えてスタンプを集めるスタンプラリーの参加者には、小網代の森のクイズに答えていただき、来春の森オープンを説明させていただきました。外人さんへのクイズ出題にはちょっとあせりました。

会員ページのログイン画面。お知らせしているユーザーIDとパスワードを入力してください。 |

ログインすると、持ち帰り自由の写真ギャラリーや、岸先生の講演録、総会の報告、小網代の森と干潟を守る会の連絡先などの会員限定情報にアクセスすることができます。 ログインすると、持ち帰り自由の写真ギャラリーや、岸先生の講演録、総会の報告、小網代の森と干潟を守る会の連絡先などの会員限定情報にアクセスすることができます。

http://www.koajiro-higata.com |

|

|

| 春の観察会は鳥たちのさえずりを聞きながら小網代の森の外周を歩きます。木々の新緑、咲き競う野の花、その花に集まる虫たち、また、活動を始めたばかりの小網代のアイドル「アカテガニ」など、ゆっくりと観察しましょう。小網代湾の干潟では、潮の状況が良ければさまざまなカニ達がお出迎えしてくれるでしょう。 さまざまな「色」を楽しめるこの季節。ゆったりと流れる時間。ゴールデンウィークのひと時、ぜひ小網代の森と干潟で楽しく過ごしましょう。 持ち物は長靴、お弁当、飲み物、雨具、小さなお子さまは着替えもあると安心です。そのほか図鑑や虫眼鏡、双眼鏡などの観察用具もあるとより一層楽しめます。 |

||||

| 日 時 | : | 2013年4月29日(昭和の日) | ||

| 集 合 | : | 10:00 京浜急行三崎口駅改札前(トイレがありませんので必ず駅で済ませてください) | ||

| 解 散 | : | 14:00ころ 現地解散 |  |

|

| 講 師 | : | 矢部和弘氏 | ||

| 参加費 | : | 無料 | ||

| 申し込み | : | 当日現地で受け付けします | ||

| 持ち物 | : | 本文下部に記載しています | ||

| お問合せ | : | 046-889-0067(仲澤) | ||

|

小網代 森と干潟つうしん NO.127 2013年3月23日発行 森も海も干潟も 奇跡の集水域生態系を未来の子どもたちへ |