|

| 小網代 森と干潟つうしん バックナンバー |

2015年2月21日土曜日(晴れ)

2015年2月21日土曜日(晴れ)  また淡い緑のフキノトウも一ツ見つけ、水溜りに浮かぶアカガエルの卵も孵化寸前といったところである。

また淡い緑のフキノトウも一ツ見つけ、水溜りに浮かぶアカガエルの卵も孵化寸前といったところである。

日本のアメフラシ(Aplysia kurodai (Baba,1937))は緑藻類のアオサ類を好み、緑藻類がないときには紅藻類を食べ、褐藻類(ワカメなど)を好まないようです。アマクサアメフラシ(Aplysia juliana Quoy & Gaimard,1832)は褐藻類のワカメとアオサ類を好むようです。 ハワイのアマクサアメフラシは緑藻類のオオバアオサ(Ulva lactuca Linnaeus,1753)だけを食べているそうです。アマクサアメフラシは秋、9月中旬から10月初旬ころ干潟近くでたくさん見られることがあります。

日本のアメフラシ(Aplysia kurodai (Baba,1937))は緑藻類のアオサ類を好み、緑藻類がないときには紅藻類を食べ、褐藻類(ワカメなど)を好まないようです。アマクサアメフラシ(Aplysia juliana Quoy & Gaimard,1832)は褐藻類のワカメとアオサ類を好むようです。 ハワイのアマクサアメフラシは緑藻類のオオバアオサ(Ulva lactuca Linnaeus,1753)だけを食べているそうです。アマクサアメフラシは秋、9月中旬から10月初旬ころ干潟近くでたくさん見られることがあります。 ある大きな筋肉の袋です。

ある大きな筋肉の袋です。  やコヤスツララ(Didontoglossa koyasensis (Yokoyama,1927)、スイフガイ科)も小網代の干潟に棲んでいます。コヤスツララの殻長は大きくても4ミリくらいですが、やはり長さが1ミリ以下の3枚の砂嚢プレートを持っています。そして小網代の干潟では有孔虫やゴカイ類の卵などを食べているようです。また、小網代の干潟でも見られるブドウガイ(Haloa

japonica (Pilsbry,1895)、ブドウガイ科)やナツメガイ(Bulla ventricosa Gould,1859、ナツメガイ科)

もやはり3枚のプレートを持っていて、藻食性です。アメフラシ類は藻食性ですが、頭楯目(Cephalaspidea, ブドウガイ目)の仲間にはキセワタやコメツブガイ、コヤスツララのような動物食性の種からブドウガイやナツメガイのような藻食性の種まであります。

やコヤスツララ(Didontoglossa koyasensis (Yokoyama,1927)、スイフガイ科)も小網代の干潟に棲んでいます。コヤスツララの殻長は大きくても4ミリくらいですが、やはり長さが1ミリ以下の3枚の砂嚢プレートを持っています。そして小網代の干潟では有孔虫やゴカイ類の卵などを食べているようです。また、小網代の干潟でも見られるブドウガイ(Haloa

japonica (Pilsbry,1895)、ブドウガイ科)やナツメガイ(Bulla ventricosa Gould,1859、ナツメガイ科)

もやはり3枚のプレートを持っていて、藻食性です。アメフラシ類は藻食性ですが、頭楯目(Cephalaspidea, ブドウガイ目)の仲間にはキセワタやコメツブガイ、コヤスツララのような動物食性の種からブドウガイやナツメガイのような藻食性の種まであります。 頭楯目(Cephalaspidea, ブドウガイ目)のキセワタ類は3枚の砂嚢プレートを石灰化して、大きくすることで堅い二枚貝や大きな生物を貪欲に食べられるようになりました。ブドウガイ科(Haminoeidae)の仲間では3枚の砂嚢プレートの形をさまざまに変化させて効率よく海藻類が食べられるようになりました。このの仲間では3枚の砂嚢プレートの形態の変化が種の分類にも使われているようです。

頭楯目(Cephalaspidea, ブドウガイ目)のキセワタ類は3枚の砂嚢プレートを石灰化して、大きくすることで堅い二枚貝や大きな生物を貪欲に食べられるようになりました。ブドウガイ科(Haminoeidae)の仲間では3枚の砂嚢プレートの形をさまざまに変化させて効率よく海藻類が食べられるようになりました。このの仲間では3枚の砂嚢プレートの形態の変化が種の分類にも使われているようです。

カンデル先生の本

トンプソン先生の本

ポンダー先生とリンドバーグ先生の本

レイダード先生とリンドバーグ先生の本

ウェイゲル先生の研究

ゴスリナー先生とベーレンス先生の研究

マラクイアス先生とセルベーラ先生の研究

フリングス先生の研究

プリンス先生とジョンソン先生の研究

ぺニング先生、ナデアウ先生、ポール先生の研究

ロザーダ先生らの研究

軟体動物後鰓類の化学防御機構、伏谷伸宏、化学と生物、No.11, P728-735, 1990

|

|

|

| 31.会員のA.Tさんが北海道の故郷に帰った時に見学した所で手にいれたらしき一品。1平方cmほどのカニバッジ。毛がにと書いてあります。 | 32.小網代の森を守る会の前身の会で一緒に観察会などやってきたTさんがくださった旅行土産。絹で出来ている夏用の扇子。「カニと青波」とあり、伝統的な波が模様の一部に取り入れられている。先日、トラストの支援会員にもなっていただいた。 |

|

| 33.リユースを人生後半のテーマ!に掲げて暮らしている筆者はかにグッズ製作者でもあります。赤毛のアンのプリンスエドワード島では要らない布をテープ状にカットして、要らない麻袋に鈎針でフックしてラグマットというものを作っていて、壁飾りなどがよいお土産になっているとTV放送にあったので、私もやってみたいと思っていました。先日、本を見つけ、ネット検索で製作方法が分かりました。 前号のNさんのシギのカットにヒントを得て、要らない余り布や母の使いのこした沢山の刺繍糸とほどいた毛糸をもらってきて作ったラグマット。1m×40cmの玄関に置けるくらいの大きさのもの。名前を作品1「小網代生き物曼荼羅」と勢いよくつけ、無理やり生き物20種をいれてみた。数種でも見つけていただけたら嬉しいです。 |

|

|

| 作品2.「アカテガニ」は使わない赤い毛糸の帽子を解いて使い、カニの回りもほどいた毛糸を使った。大きくとった布の枠は座布団カバーの古いものを使った。 40×40cmで車の座布団にぴったり! |

カニグッズ収集家&製作者 宮本 美織

| 1/24 | 小網代 森と干潟つうしんNo.138印刷発送(横須賀市立市民活動サポートセンター) | |

| 2/2 | 三浦まるごと博物館連絡会出席(県総合庁舎) | |

| 2/2 | 干潟のクリーン | |

| 2/7 | キララ賞受賞式出席(新横浜) | |

| 2/21 | 第124回観察会&クリーン「小網代の早春 海藻と生きもの」 | |

| 2/21 | ナショナルトラスト全国大会出席(表参道、青山学院IVY HALL) | |

| 3/2 | 干潟のクリーン | |

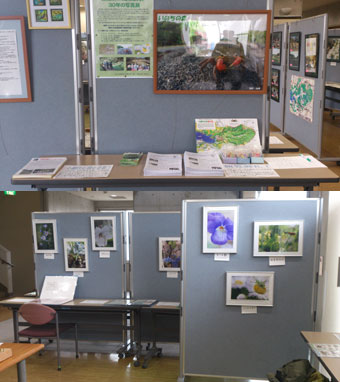

| 3/9-20 | 加藤利彦氏写真展協力(横須賀三浦教育会館) |

写真展会場入口

写真展会場入口

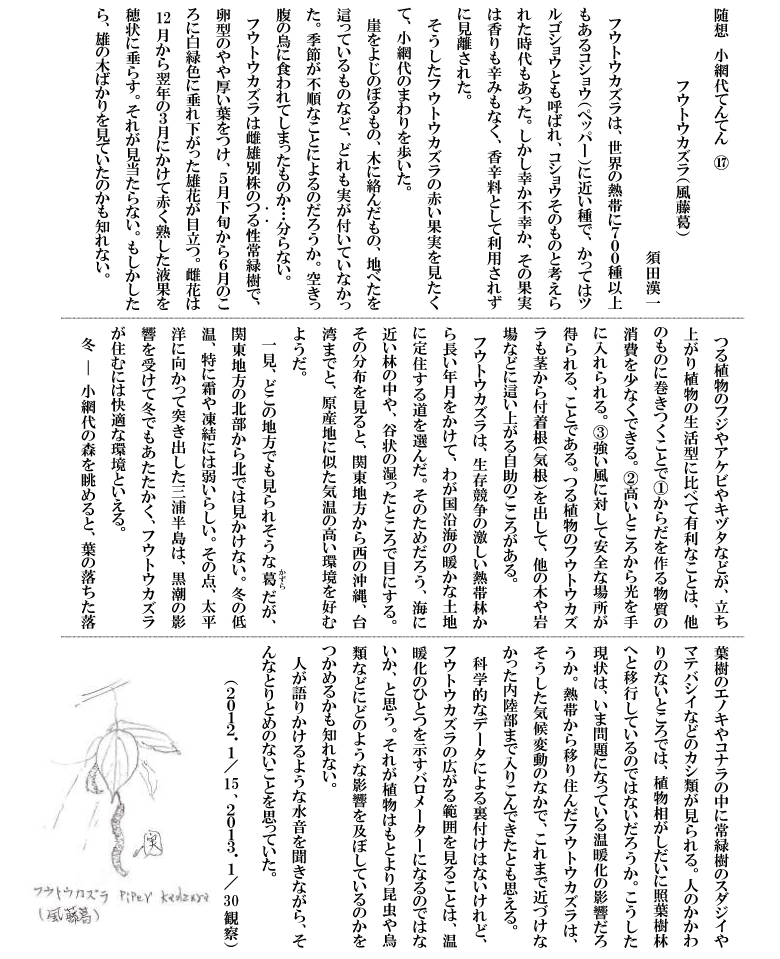

小網代の森の外周からボードウォークを歩いて森を抜ける、森と干潟をまるごと楽しむ健脚向けロングコースです。引橋からは新緑の森の全景を眺望するとともに、樹木の樹冠と同じ高さから新芽の芽吹きや樹下からは見ることのできない花を観察することができます。

また道端には野の花が咲き誇り参加者を出迎えてくれます。森の中では、暖かければアカテガニが活動を開始しているかもしれません。

春の暖かな日差しを受けて、生きものの命にぎわう小網代の森と干潟で春のひとときを過ごしてみませんか?

| *今回のご参加は事前申込制となります | |||

| 日 時 | : | 4月29日日(水・祝) 荒天中止 | |

| 集 合 | : | 10:00 京浜急行三崎口駅改札前(トイレがありませんので必ず駅で済ませてください) | |

| 解 散 | : | 14:30ころ 現地解散 |  |

| 講 師 | : | 矢部和弘氏 | |

| 定 員 | : | 30名 (健脚向き) | |

| 参加費 | : | 無 料 | |

| 申し込み | : | 事前申し込み(会員優先) 会員優先、同梱のハガキでお申込みください |

|

| 申込締切 | : | 4月10日必着 | |

| 持ち物 | : | お弁当、飲み物、雨具、お持ちの方は図鑑や双眼鏡などもあると、より一層楽しめます | |

| お問合せ | : | 電話:e-mail:info@koajiro-higata.com | |

トラスト財団のパンフレットにある申込書に記入して郵送します。またはトラスト財団のホームページ

(http://ktm.or.jp)から、申し込むことができます。

支援したい緑地にはぜひ「小網代の森」をお選びください。 通常のトラスト会費(大人2000円、中高生1000円、小学生500円、家族会員3000円)の他に 3000円の支援会員会費が必要です。

小網代の森をよろしくお願いします。

|

小網代 森と干潟つうしん NO.139 2015年3月28日発行 森も海も干潟も 奇跡の集水域生態系を未来の子どもたちへ |